몇 해 전 유학길에 오를 준비를 할 때의 일이다. 명색이 공부하러 가는 길이니 책들을 가져가기는 해야겠는데 무게로나 부피로나 선택과 집중이 필요했다. 아끼는 신앙 서적 몇 권, 마음 준 소설 몇 권, 그리고 많은 영향을 받은 학술 서적들을 뒤적이기 이전에 이미 가져가는 게 당연하다고 정해 둔 책 한 권이 있었다. 김기정 작(作) ‘꿈꾸는 평화.’ 2015년에 재판된 교수님의 시집이었다. 그저 시일뿐인 시들인데도 읽다 보면 때로는 교수님의 강의가 생각나기도 하고 개인적으로 나누어 주신 이야기들이 떠오르기도 한다. 그래서 이 얇은 한 권의 책에 담긴 것이 과연 시인지 에세이인지 강의록인지 혹은 교수님의 인생인지의 경계가 허물어지는 때도 많다.

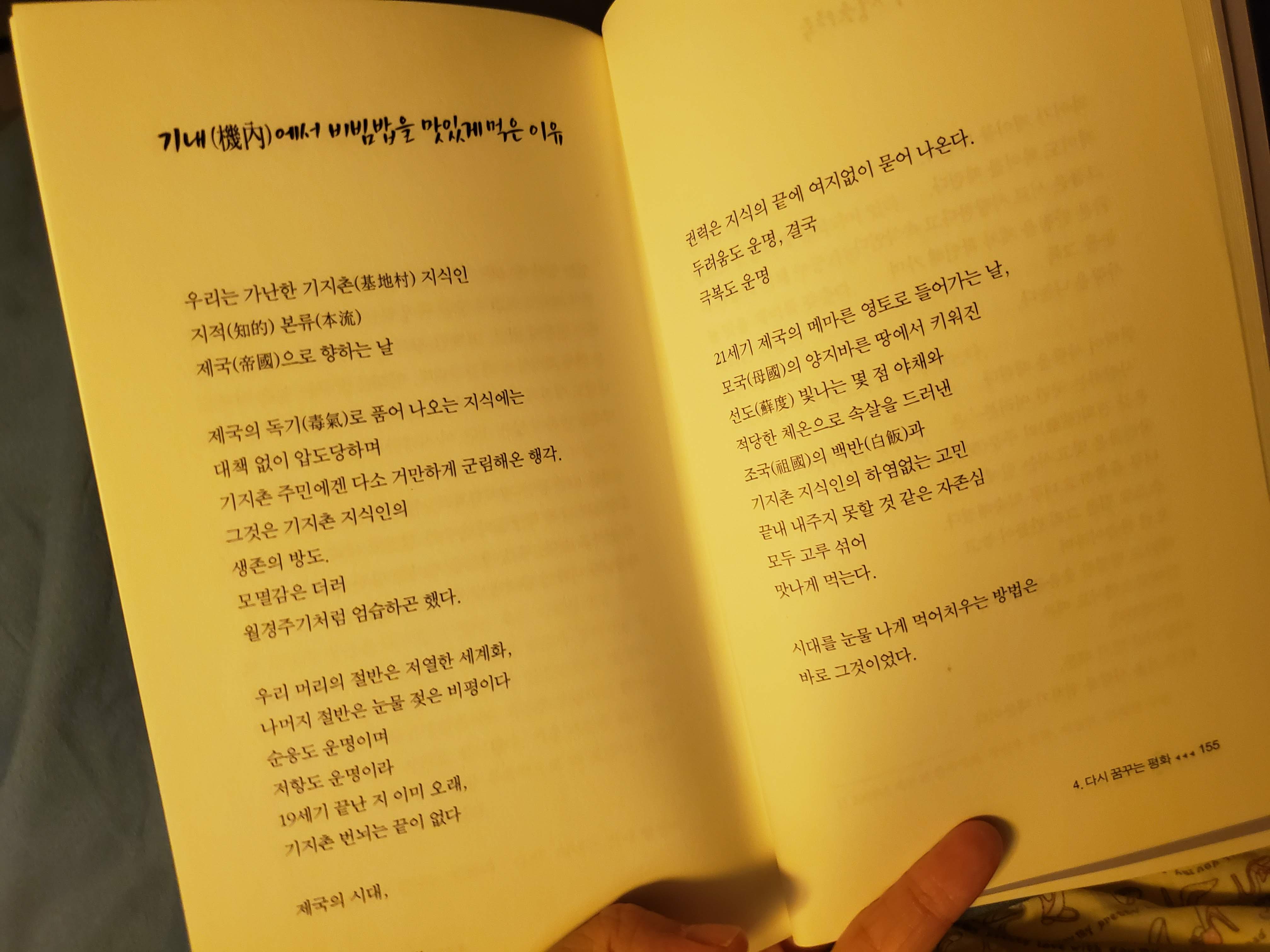

수록된 시들 중 가장 좋아하는 작품을 고르자면, ‘기내(機內)에서 비빔밥을 맛있게 먹은 이유’가 되겠다. 유학길에 오르던 비행기에서 정말 비빔밥을 맛있게 먹었기 때문이기도 하지만, 이 시를 읽을 때마다 모종의 자신감이 차오르는 탓이다. 그 자신감은, 교수님의 제자들 중에서 이 시를 가장 잘 공감하고 이해할 수 있는 사람이 나일지도 모른다는 생각에 기인한다. 제국의 독기에 압도당하는 심정, 월경주기처럼 엄습하곤 했다는 모멸감. 기지촌 지식인의 끊이지 않는 번뇌와 고민, 그리고 끝내 내주지 못할 것 같은 자존심까지. 그 모든 것 고루 섞어 맛나게 먹는 일이 곧 시대를 눈물 나게 먹어치우는 방법이었다는 그 심정을, 적어도 나는 온전에 가깝게 이해하고 있지 않을까? 2017년 8월 8일 애틀랜타행 비행기에서 비빔밥을 꼭꼭 씹어 먹을 때 내가 느낀 그 울컥하는 심정이, 바로 교수님으로 하여금 이 시를 짓게 만든 그 심정 아니었을까? 그런 생각이 들 때면 마치 이 시가 교수님과 나를 은밀하게 연결해주는 매개처럼 느껴진다. 교수님 제자들 중에 미국 유학길에 올라 공부를 계속하는 경우가 많지 않다는 이야기를 익히 들어온 탓에, 적어도 이 시만큼은 내가 교수님 앞에 자신할 수 있는 그 무언가가 아닐까 생각해왔다.

그러나 조금 더 마음을 들여다보면 이 표면적인 자신감의 기저에 열등감이 자리하고 있다. 교수님의 다른 제자들에 비해 많이 부족했다는 열등감. 조교로서 교수님 곁에 가까이 머문 시기는 일년도 아니고 고작 한 학기였다. 절대적으로 부족한 시간 속에서도 나에게 남은 교수님의 추억은 선명한데 반해 교수님께 있어 한 명의 제자로서의 나는 참으로 흐릿한 존재가 아닐까 하는 염려가 마음 한 구석에 남아있다. 평소에 살갑지 않은 성격은 아닌데도 불구하고 한 해 한 해 시간이 갈수록 교수님께 안부연락 드리는 것조차 망설여지는 이유 역시 그 열등감에 있다. 그런 망설임으로 하루를 보내는 날에는 꼭 교수님의 시집을 펼쳐 든다. 새로운 무언가를 느끼기 위해서 혹은 마음을 다잡기 위해서라기보다 그저 교수님이 보고 싶어서다. 스승이 남기는 영향은 원래 이렇게 오랜 여운을 남기는 것인지, 나는 이 유학생활 가운데에도 교수님을 참 많이 의지하고 있다.

제자된 도리를 잘 못하면서도 지도교수님 생각을 종종 한다.

이번학기 정치심리학 첫 수업을 듣고도 교수님 생각이 났다.

국제정치학 영역에서 “감정” 이라는 변수는 늘 등한시 되어왔지만

어쩌면 “삐짐”의 정치학이 가장 효과적인 설명일 수도 있다고 하신 학부 강의가 아직도 기억난다.

영어로 비비아이지지아이엠 (bbizzim) 어떻냐고 농담도 하셨더랬지.

아직 학기 초인데도 교수님 시집이 손에 잡히는 걸 보니, 마음의 짐이 무겁나보다.

생각해보면 이 시집이야말로 교수님께 받은 최고의 선물이다.

나이가 더 들고 학자이자 직업인이 되고 난 이후 쯤이면

이 책을 붙잡고 엉엉 우는 날들이 많아질지도 모르겠다는 예감이 든다.

https://www.instagram.com/p/B2GQrQdB4WvhivL_EH8GEjWDJSiL3ibP3_o83I0/

그런 열등감 때문인지 유학생활 가운데 교수님의 퇴임을 맞는 것이 지극히 개인적인 이유로 서운하다. 이곳에서 이름 있는 저널에 논문을 투고해보기도 전에 교수님께서 퇴직하셔서 서운하다. 치열한 고민으로 완성해 낸 학위논문을 들고 가 보여드리기도 전에 퇴직하신 것이 서운하다. 이곳저곳 인터뷰를 보고 고생하다가 드디어 한 학교에서 job offer를 받았다며 기쁜 소식 전해드리기 전에 퇴직하신 것이 서운하다. 그렇게 교수님의 자랑스러운 제자가 아니라 초조하고 위축된 마음으로 하루하루 보내는 유학생인 때에 교수님을 보내드려야 하게 된 것이 너무 서운하다.

언젠가 교수님께서 이런 말씀을 하신 적이 있다. 교편을 잡는 일은 마치 흐르는 강가에 하루 종일 앉아 있는 것과 같다고. 수많은 제자들이 당신을 거쳐 지나가는 것을 바라보기만 할 뿐, 그들을 잡아둘 수도 다시 불러올 수도 없는 것이 스승의 일이라고. 그 쓸쓸한 비유를 떠올릴 때면 아침이나 한낮의 노란빛이 아니라 해 질 녘 노을 아래 주황빛으로 물든 강가를 상상하곤 했다. 그래, 나는 그렇게 해가 저물어가는 즈음에 교수님 앞을 지나쳤다. 그곳을 지나는 동안 내 안에 인 잔잔한 파장은 ‘꿈을 꾸고 상상하라’는 교수님의 가르침으로 시작되었다. 그리하여 결국 내가 꿈꾸게 된 것은 언젠가 교수님 곁에 앉아 같이 강물을 바라다보는 일이었다.

그 꿈을 좇아 한참을 흘러가던 나는 이제 자리를 털고 일어나 걸음을 옮기시는 교수님을 뒤돌아본다. 나 역시 교수님을 잡아둘 수도 다시 불러올 수도 없으니 세상 참 공평하다. 유학을 마칠 때까지 계셔주시지 않은 교수님께 못내 서운하지만, 꾸게 하신 꿈을 마저 좇아 흘러가는 일이 나에게 남겨진 몫이다. 머지않아 어느 강변에 자리 잡고 앉아 나 역시 내 앞을 흘러가는 강물 바라보며 꿈과 상상을 이야기하고 싶다. 그러는 동안에도 내 마음속 강변에는 언제나 교수님께서 앉아 계실 것 같아 마음이 저릿하다.

부족하고 모자란 제자였지만 잠시 잠깐 교수님 앞을 흘러갈 수 있었던 것이 참 다행입니다. 꿈꾸게 하신 대로 부지런히 흘러 어딘가에든 닿겠습니다. 닿게 된 그곳에서도 존경과 사랑을 담아 교수님을 떠올리고 그리워할 것입니다. 항상 건강하십시오.

2020년 8월 4일

교수님 앞을 흘러온 강물 한 줄기

김가나 올림

'Writer > 두서 없이 맥락 없이' 카테고리의 다른 글

| 굿노트 기도일기 / 영성일기 / 신앙일지 양식 (faith journal / Christian journal) (1) | 2021.01.10 |

|---|---|

| 굿노트 스터디플래너 양식 (monthly, weekly, daily 통합) (1) | 2021.01.10 |

| 5월이 슬픈 까닭 (0) | 2020.05.23 |

댓글